音楽寺子屋「音語り」がついにスタートしました⭐️

初日からたくさんの方が詰めかけて、熱心に

聞いてくださいました😊

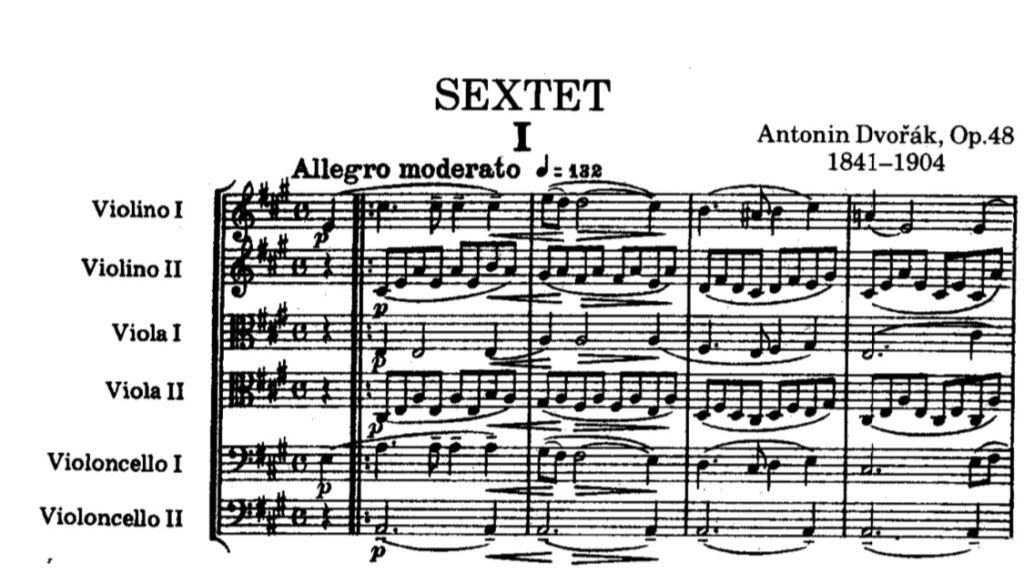

ドヴォルザークの弦楽六重奏の初稽古は、

東ヨーロッパ、チェコの音楽の独特のにおい、

メロディー感、フレーズ感、質感をどのようにしたら出せるか

ということが、肝だったように思います。

出だしのアウフタクトがスラーでつながっているのは

ブラームスの影響があるだろうというお話。

テーマにテヌートが付いているところに、

チェコ独特の土着の民族的な味があるなどなど・・・

少しずつ少しずつ、アンサンブルが練られて、

質感が変わってきました。

アンサンブルに関して、「相手に合わせようとすると

ほんの少しずつ遅れてしまう。合わせようとすると

合わない。」という話も出ました。皆が一度は

陥る、アルアルな話ですが、それぞれが音楽を

積極的に表現しようとしたら、どうしても合わなかった

ところが、結果的に、ぴったりと寄り添うことができました🙌

5/5は公開レッスンが2つ

シューマン「おとぎの絵本」ハイドン「チェロ協奏曲」

そして、ベートーヴェンの弦楽三重奏。

レッスンも本当に毎回素晴らしいので、ぜひいらしてください😊

「素人と玄人」

「初心」

について、

能楽師 安田登さんの言葉を拝借いたしました!

(許可を得ております🙇♀️)

ヴィオラ奏者 村上淳一郎さんをお迎えする音語り。初回は2016年に小さなスタジオで実験的に行いました。この会の最大の特徴はリハーサルを全て公開し、コンサートまでのプロセスをみなさんと共にすることです。「ずっと聞いていると弾きたくてウズウズしてくる!」という声を聞くようになったので、今回初めて奏者を公募をしました。予想以上に全国からお申し込みいただき、1日体験生を含めると13名の方が審査通過されました。銀行を退職し音楽の道に歩き始めた方、音楽の道を歩んでいたけれど医学の道に行きながら両立している方、現役の音大生など、いつも以上に人生の背景が彩り豊かになりました。

素人と玄人とは何でしょうか?能楽師 安田登さんは「うまい人が玄人、下手な人が素人というわけではありません。素人の『素』染められてない糸。素人は自分の中の余計なものを剥ぎ取り、純白な状態になるように純粋さを目指す。玄人はその逆で、色そのものがなくなるほど深く染めた玄(くろ)、あらゆる色を混ぜてはじめて『玄になる』」と語ります。

初心とは何でしょうか?これまた安田登さんいわく「初」という字は、左に「衣」右に「刀」、着物をつくるときに、初めて布にハサミ(刀)をいれるという意味だとか。世阿弥の「初心忘るるべからず」は、古い自分をバサリと断ち切り、捨て去り、新たな自分に生まれ変わるべしということだそうです。

座長 村上さんに導かれながら、それぞれの奏者が真っ新になりながら、コンサートまでの5日間で、どんな糸が紡がれてゆくでしょうか。どんな織物が出来上がるでしょうか。この会をするたびに、私は、音楽は誰にとっても等しくいつもすぐそばにいてくれるという実感を持ちます。

この会は、音楽を専門にしている人もしていない人も、入り混じって、集い、みなさんと自由に音楽を探求する場です。リハーサルで、音楽と向き合い、命を与えていく過程で、聞いているみなさんがどんなことを感じるでしょうか。質問もOKですし、休憩中にも感じたことをぜひ周りの方と少し話してみてください。楽譜を覗き込みに、歩いても構いません。弾き手と聞き手の境がなくなり、音楽を中心に、様々な対話や新しい思考が生まれたら、どんなに素敵でしょうか。楽器をはじめてみようかな?コンサート行ってみようかな?と思う方、音楽を愛する人が、この音語りをきっかけに一人でも多くなったらいいなぁと感じています。ありそうでない、ここにしかない、音楽寺子屋をみなさんと作っていけたら幸甚です。

(「音語り」主宰:本郷幸子)